Q.数的処理の勉強を勉強をしていますが、なかなか新しい問題が解けるようになりません。前にやった問題も忘れてしまっています。何か勉強方法が間違っているのでしょうか。

〈今回のテーマ〉

・数的処理の勉強の勉強の基本方針とは?(数的推理)

・数的推理の勉強で注意すべきポイントは?

《数的推理の勉強方針(Step.1.2.3)》

数的処理の勉強の仕方といっても、数的推理と資料解釈ではポイントも変わってきます。今後は各ジャンルごとの数的処理の勉強法について、お話ししていきたいと思います。

今回は「数的推理」についての話をしていきたいと思います。

数的処理全体の勉強として重要なのは、「覚えること」です。これについては、以前のブログをまず参考にしてください。

【ブログ記事】数的処理が苦手なんですが、どうすればよいですか?

数的処理の中で、数的推理というジャンルがどういう特徴があるのかを確認していきましょう。

数的推理(速さ、確率、図形など)と判断推理(試合、位置関係、嘘つきなど)を比較してみると、その特徴がわかりやすいでしょう。

判断推理は、試合、位置関係、嘘つき、それぞれ違いはあるものの、与えられた条件を図表を用いて整理し、解いていくというプロセスに大きな違いはありません。

しかし、数的推理は、速さと確率ではまったく問題のアプローチが違いますし、図形の問題もそれはそれで別のアプローチが必要です。

つまり、数的推理は「ジャンルごとの関連性が低く、各ジャンルでの着眼点・解法パターンが全く異なる」のが大きな特徴です。

この点を踏まえて勉強法を考えてみると、数的推理の勉強の基本方針は次のようになります。

[Step.1]

ジャンルごとの学習。基本テキスト・基本問題で「知識」「着眼点」「解法パターン」を覚える。

[Step.2]

過去問集などでStep.1で解いた「基本」問題の類題をまとめて解く。

[Step.3]

本試験問題を通しで解き、実力チェックをする。

それぞれについて、詳細を述べていきましょう。

[Step.1]

ジャンルごとの学習。基本テキスト・基本問題で「知識」「着眼点」「解法パターン」を覚える。

先日のブログで書いた通り、まずは「覚える」ことをスタートにしてみましょう。ジャンルごとにそれぞれのポイントがありますので、まずは手を付けやすいジャンルからやってみてください。

全てのジャンルが解けることが理想ですが、速さの問題ができずにずっとはまってしまうくらいなら、切ってしまうことも可能です。理由は先ほど述べたように「ジャンルごとの関連性が低い」からです。「速さ」が解けなくても、「確率」は解けます。

多くの受験生は数的処理を苦手としていますが、あえてその中でもさらに苦手なところから始めるのは辛いでしょう。苦手なジャンルはまず後回しにして、点数に結びつきそうなジャンルからやっていきましょう(ジャンルの取捨選択、つまり、「切る」ことについてはいつか別に書きたいと思います)。

「解法パターン」を完全に覚えてしまえば、それで十分に解ける問題があります(ニュートン算など)。また、例えば、旅人算であれば、ジャンルに共通する「着眼点」を覚えることで類題に対応することができるようになります。

お手持ちのテキスト、また問題集の基本問題などで、そのジャンルの問題の「知識」「着眼点」「解法パターン」を把握することがまずは重要です。

[Step.2]

過去問集などでStep.1で解いた「基本」問題の類題をまとめて解く。

数的推理の勉強の質問で、「1日1問ずつでも解いたほうがよいですか?」という質問を受けます。苦手な人にとっては、数的処理というものに慣れるという意味も込めて、1日1問でも解いていくことは大切です。

また、ある程度勉強が進んだら、スポーツでいうところの、筋トレのようなものとして、1日1問でも問題を解くのは大切です。日々問題を解くことで、全体のチェックができますし、感覚を鈍らせないという意味でも良い取り組みです。

しかし、ある特定のジャンルを習得するために、1日1問ずつ、例えば、今日は旅人算、明日は確率、さらに翌日は図形…と解いても、習熟度は上がりません。

次のステップとしては、お手持ちの問題集などで、ジャンルごとに、旅人算ならそれだけを5問以上集めて解く時間を作りましょう。

なぜ5問以上かというと、同じジャンルの問題でも、解ける問題と解けない問題が出てきます。2問解けて、3問解けないとなれば、2問の部分については理解ができていて、3問の部分については、解法を知らない、もしくは、何か苦手な部分が含まれていることがわかります(もちろん、単純に難問なだけかもしれませんが)。

受験勉強というのは、最終的に本試験で得点ができることが目標ですので、自分のどこが足りないのかを理解することが重要です。同じジャンルの問題で、解けるもの、解けないものを比較すれば、苦手な部分は自ずから見えてくるはずです。

違うジャンルを1日1問解くのでは、このようなチェックがしづらいので、ぜひ、同じジャンルをまとめて解くという勉強を入れてみてください(憲法で「表現の自由」をまとめて解いて、理解度をチェックするのと、同じことだと思ってください)。

なお、初見ではなかなか解けないという人も、気にする必要はありません。多くの方は、この段階で解けないと悩んでいますが、まだ基本を覚えただけですので、ちょっとひねった問題は、なかなか解けないでしょう。

解けなくても構いませんので、自分なりに考えて(10分は悩んでほしいでしょうか)、問題にトライしましょう。そのとき、解説は最後まで読まないように。ヒントが欲しければ、Step.1で解いた問題の解説やポイントを見ながらにしましょう。

そして、復習の際には必ずStep.1で解いた問題とすり合わせて勉強をしましょう。同じジャンルであれば、ポイントに共通点があるはずです。「知識」、「着眼点」、「解法パターン」がどのように使われるのか、その共通点を確認して、「覚える」ようにしていくことが1点。

そして、ジャンルに関係なく、文章が読み取れない、計算ができていないなど、図表や絵で整理ができないなど、自分の足りない部分をチェックするのが1点。

1問だけの解説ではなく、今まで解いてきた問題と合わせて、足りない部分を確認するとよいでしょう。

[Step.3]

本試験問題を通しで解き、実力チェックをする。

「旅人算の問題を勉強しよう」と思って解きはじめるのと、本試験のように時間の制約がある中で、いきなり初見の問題が目の前に現れてくるのとでは、大きく状況が異なります。

実際の試験と同じ設定で問題を解き、その中できちんとポイントを思い出し、問題を解けるか、この確認もとても重要です。

公務員試験は一般的に教養試験の制限時間が厳しく、数的処理ものんびりと時間をかけて解いている暇はありません。ひと目で見て、ポイントを思い出し、スムーズに作業をしていくことが求められます。少なくとも試験3~4か月前には取り入れたい練習です。

解き方がわかっているのと、制限時間がある中で実際に解けるのとはまったく違います。繰り返すようですが、完璧に解いて得点が取れて初めて合格に近づきます。得点を取ることが最終目的です。このような練習も最終的には行うようにしましょう。

なお、復習の際には、解いた1問だけではなく、Step1.2.の問題もセット確認することは変わりません。時間が経てば知識は抜けていきます。しっかりと「覚える」ことが基本であることを、試験直前まで忘れないようにしましょう。

試験前になると、問題を解いて解説を読むだけで、基本の確認を忘れている人もいます。意外と細かい点が抜けていて、本試験で取れるはずの問題を落としている人がいますので、注意が必要です。

《計算は完璧に!》

もう1点、数的推理が他のジャンルと大きく違うポイントを挙げておきたいと思います。それは、様々な「計算」で答えを導き出す点です。

当たり前のように思うかもしれませんが、どんなに「着眼点」や「解法パターン」がわかっていても、計算ができなければ、点数にはつながりません。皆さんの目的は、勉強ができるようになることではなく、本試験で点数が取れるようになることです。

「この問題の解説がわからないんですが…」と来られる方でも、よくよく解いている計算用紙をみると、計算ができていないだけという方が一定数います。

これが試験のときにどれだけもったいないかわかるでしょうか。問題も読み取れていて、考え方も合っているけれど、計算ができていないから0点。せっかく理解ができているのに、何もわかっていない0点の人と結果は何も変わりません。

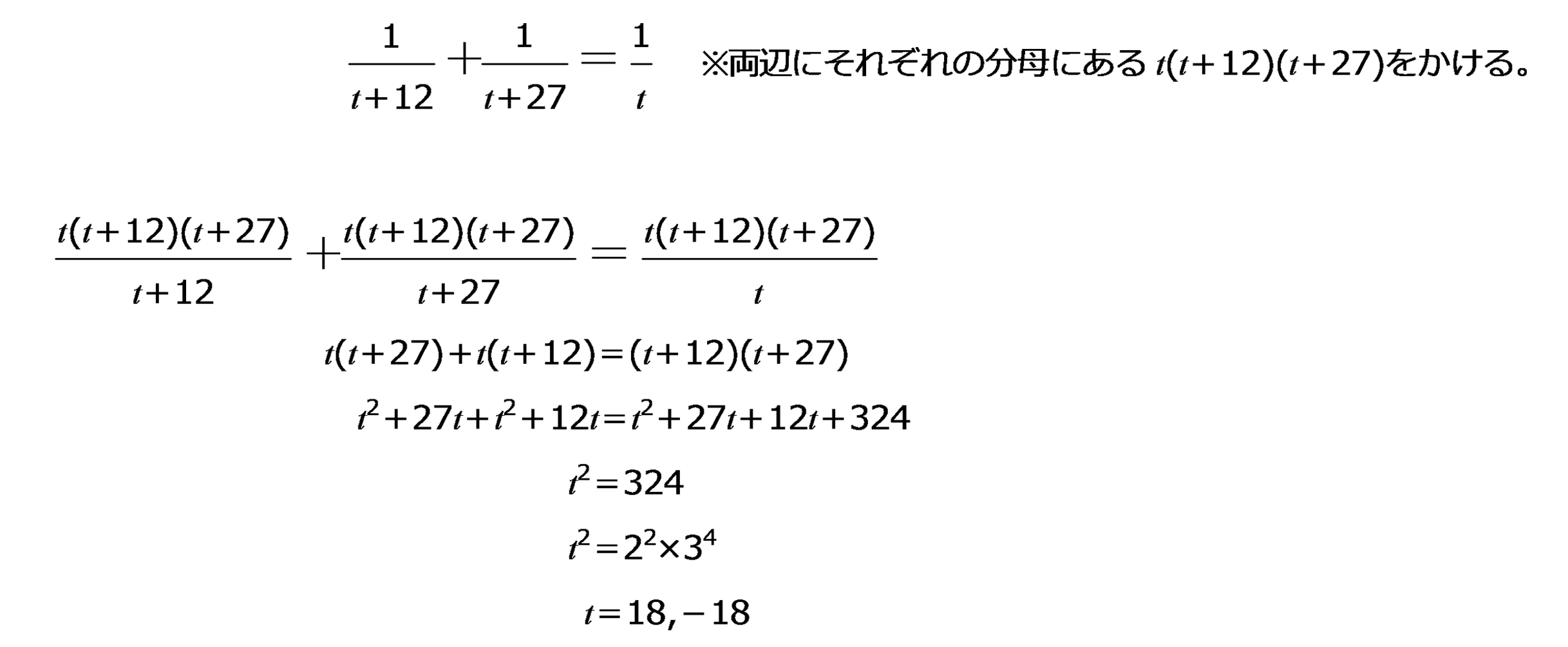

例えば、以下の方程式は解けるでしょうか。

うまく解けなかったという方は、以下のプロセスを確認しておきましょう。

基本的な連立方程式があやふやでは文章題は解けません。文字が3つで式が3本になっても連立方程式を解けますか? 割合の計算、連立不等式の計算はどうでしょうか。図形の問題では、分母の有理化についての質問も多いです。また、数的処理からは離れますが、ミクロ経済学では3次方程式の計算、指数計算についての質問をよく受けます。

計算については、早い段階から確実に理解をしておきましょう。